Quelques éléments sur

le shakuhachi

Frédéric Boulanger

frederic.boulanger.fbo@gmail.com

Contenu en partie emprunté à :

Christophe Kazan 火山 Gaston

Sources

Source principale :

Deconstructing Tradition in Japanese Music

A study of Shakuhachi, Historical Authenticity and Transmission of Tradition

Thèse de doctorat de Gunnar Jinmei Linder

The International Shakuhachi Society : www.komuso.com

The European Shakuhachi Society : shakuhachisociety.eu

Le shakuhachi

- Flûte japonaise droite taillée dans un pied de bambou,

d'origine chinoise - Taille « standard » : 1 pied 8 pouces (一尺 八寸) ➙ 尺八

- 7 nœuds, 5 trous de jeu, perce conique inversée

- Embouchure : biseau renforcé d'une pièce en corne, ivoire ou acrylique

Origines possibles

- le ney (Asie centrale -3000 / -2000 BCE)

- le ney est peut-être l'ancêtre du chiba (尺八)

de la dynastie Tang (618 - 907) en Chine

- le chiba est probablement l'ancêtre du shakuhachi (尺八)

- traces attestées au Japon à partir du VIIIe siècle

Origines possibles

Utilisé un certain temps en ensemble

dans les orchestres de gagaku

(musique de cour)

Un peu bizarre... mais …

très moderne 😉

On le trouve sous sa forme (presque)

actuelle à partir du début du XVIe siècle,

joué par des moines mendiants (komuso)

L'âge d'or du shakuhachi est la période Edo (1603 - 1867)

Exemple de gagaku (musique de la cour impériale)

Le shō, orgue à bouche (dans un répertoire inhabituel !)

Shakuhachi et samourais

à l'époque Edo (1603 - 1868)

Portrait of Tokugawa Ieyasu by Kanō Tannyū (1602-1674) Wikimedia

Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616)

devient shogun

Il impose la paix aux grands seigneurs

de guerre japonais

Un grand nombre de soldats (samourais) vont

perdre leur fonction auprès des seigneurs et

devenir rōnin (samourais sans maître)

Certains rōnin vont devenir des moines itinérants, joueurs de shakuhachi

Komusos : les moines de la vacuité et du néant

Grandes figures de l'histoire japonaise

Moines revendiquant une filiation bouddhiste associée à un maître chinois (possiblement légendaire) : Fuke

Ils pratiquent le shakuhachi pour méditer

Ils fondent un corpus de pièces appelées honkyoku (pièces classiques/fondamentales)

Moine Komuso par Katsukawa Shunshô (1726-1792)

Les Komusos et le

répertoire des Honkyoku

Les Komusos ont beaucoup lutté pour

faire reconnaître leur ordre comme

une secte bouddhiste

Ce statut leur a donné de grands avantages,

comme celui de se déplacer librement dans le pays

Des temples komuso leur servaient de gite d'étape

ou de lieu de vie permanent

Lors de leurs rencontres dans les temples

ou sur les routes ils partageaient oralement

des honkyoku

Exemple de honkyoku

Myoan Tamuke

Maekawa Kogetsu

Pièce utilisée aujourd'hui comme requiem

Jouée ici dans le style Myoan,

qui se revendique très proche

du style des moines komuso

Pièce à vocation religieuse suizen

(zen du souffle)

Flûte très longue, à perce large

et de facture simple (jinashi)

Kinko Kurosawa et le style Kinko

Kinko Kurosawa (1710 - 1771) traverse le Japon

Il collecte 36 honkyoku et les réarrange

Il fonde une des écoles de shakuhachi les plus influentes (Kinko Ryû)

Goro Yamaguchi (1933 – 1999)

à gauche avec son père

Banshiki Cho (musique en Si)

L'ère Meiji et le shakuhachi

L'ère Meiji débute avec la chute du gouvernement des shoguns, quand l'empereur Mutsuhito (Meiji) reprend les pleins pouvoirs

Il déplace la capitale de Kyoto à Edo, qui est renommée Tokyo

Le shintoïsme devient la religion officielle

Le bouddhisme

est considéré comme « la religion des shoguns »

Comme d’autres bouddhistes, les komuso vont être opprimés

et leur ordre interdit

L'ère Meiji et le shakuhachi

Pour les anciens komuso, l’enjeu est alors de trouver un moyen

de sauver la pratique des honkyoku.

Deux Komusos, Araki Kodō II et Yoshida Itchō, vont réussir

à convaincre le gouvernement de Meiji que le shakuhachi

avait des racines musicales japonaises plus anciennes

et sans aucun lien avec le bouddhisme.

Ils obtiennent que la pratique de l’instrument continue,

officiellement uniquement avec le koto et le shamisen,

ainsi que pour la musique populaire.

Les honkyokus continueront à être transmis secrètement

De l'ère Meiji au XXIe siècle

Courant Meiji, les écoles de shakuhachi vont se structurer (Ryu)

autour du système de Iemoto (dynasties familiales dirigeant des écoles)

La pratique du shakuhachi va être de plus en plus intriquée

avec celles du koto et du shamisen

Le Japon se met à interagir avec le reste du monde

et la musique traditionnelle en est influencée

Nakao Tozan et le style Tozan

Nakao Tozan (1876 - 1956)

est une figure

centrale du début du XXe siècle

Il va se détacher des répertoires anciens pour reconstruire un nouveau répertoire

Il est le premier à écrire des pièces pour ensemble de shakuhachi.

Il est influencé par la musique occidentale tout en étant profondément ancré dans la musique traditionnelle japonaise

Kangetsu (la lune froide), trio final

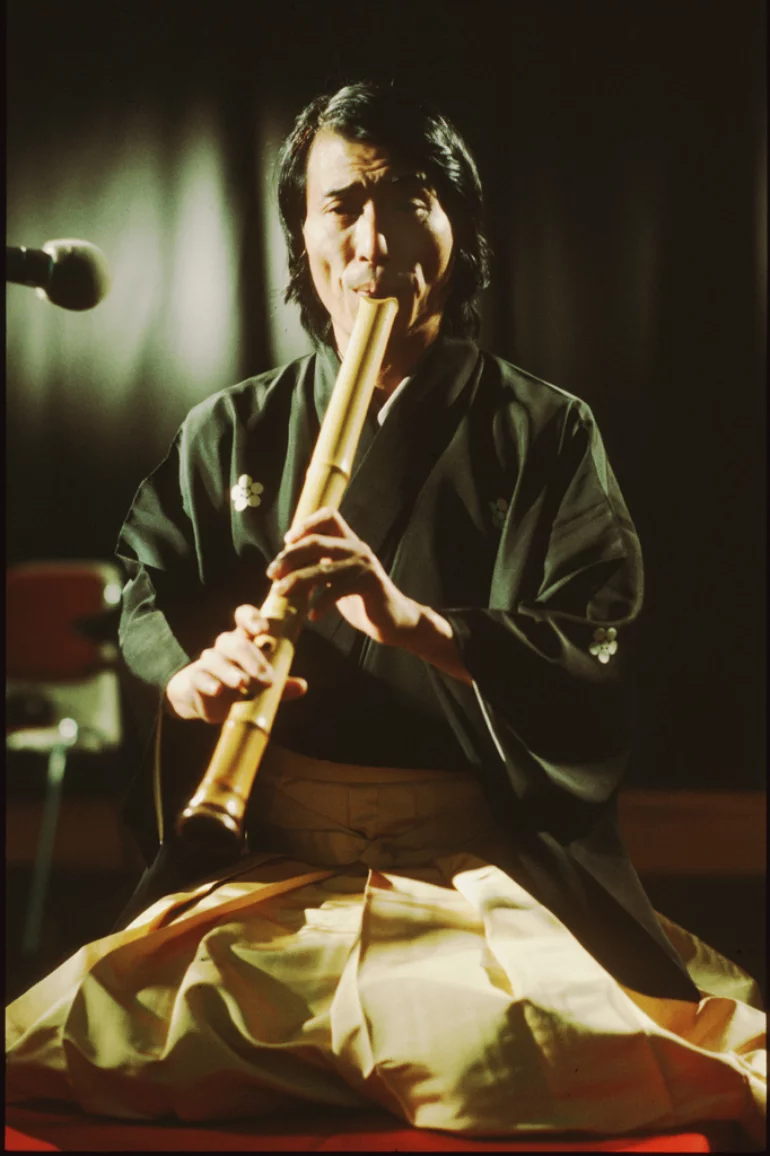

Hozan Yamamoto : shakuhachi et jazz, variété, musique contemporaine

Fin XXe, début XXIe, le shakuhachi rencontre le jazz, la variété, la musique contemporaine etc.

Hozan Yamamoto est une figure illustre

de ce mouvement

Encounter, de Hozan Yamamoto

Le sankyoku (musique à trois) 三曲

Dénomination générique qui regroupe la musique pour shamisen, koto et shakuhachi :

- le Jiuta (地歌 répertoire du shamisen, Koide Ichijuro 1740 – 1800, Kurokami)

- le Sōkyoku (箏曲 répertoire du koto, Yatsuhashi Kengyo 1614 - 1685, Rokudan)

- le Shinkyoku (新曲 répertoire du début du XXe siècle, Michio Miyagi 1894 – 1956, Haru no Umi)

Mieko Miyazaki, koto

Suizan Lagrost, shakuhachi

Festival Arkhé – Bussigny – 16/03/2024

Chidori no Kyoku, Mieko Miyazaki, Suizan Lagrost

Haru no Umi, Mieko Miyazaki, Suizan Lagrost

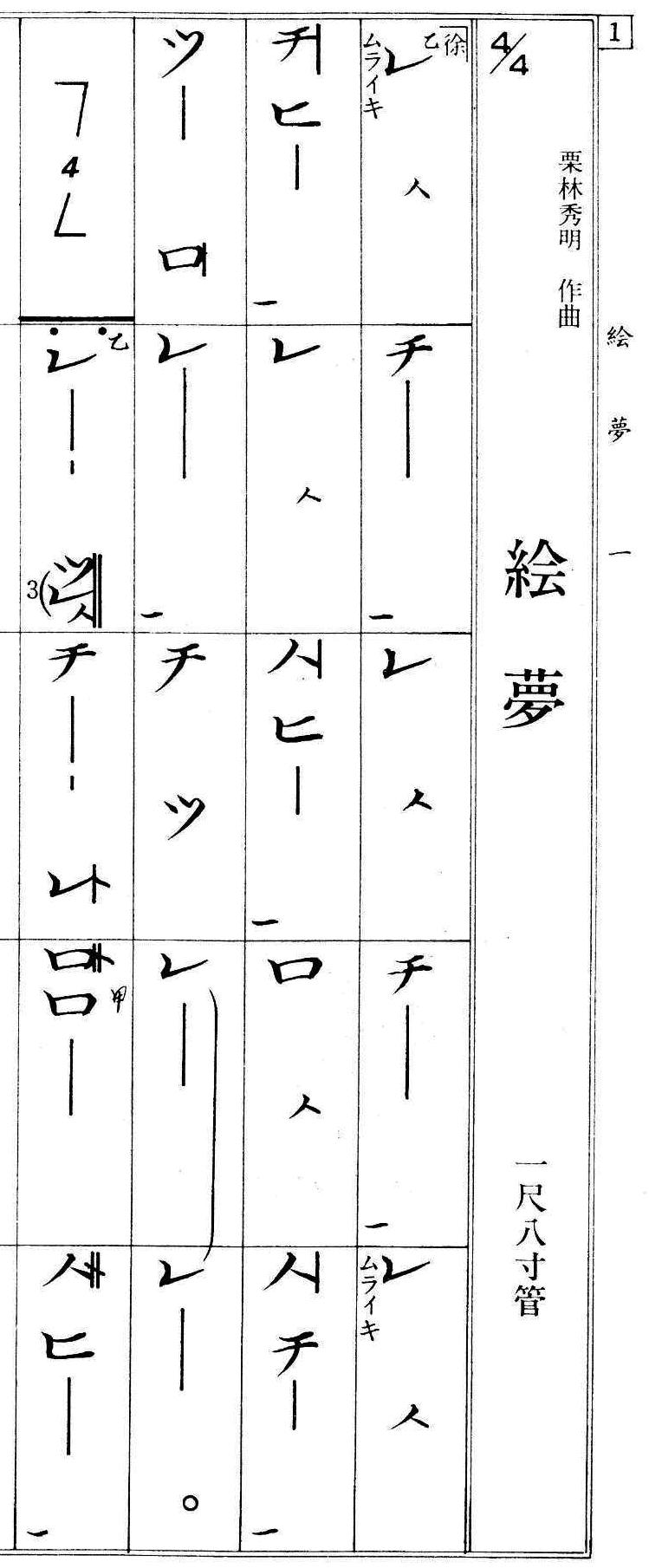

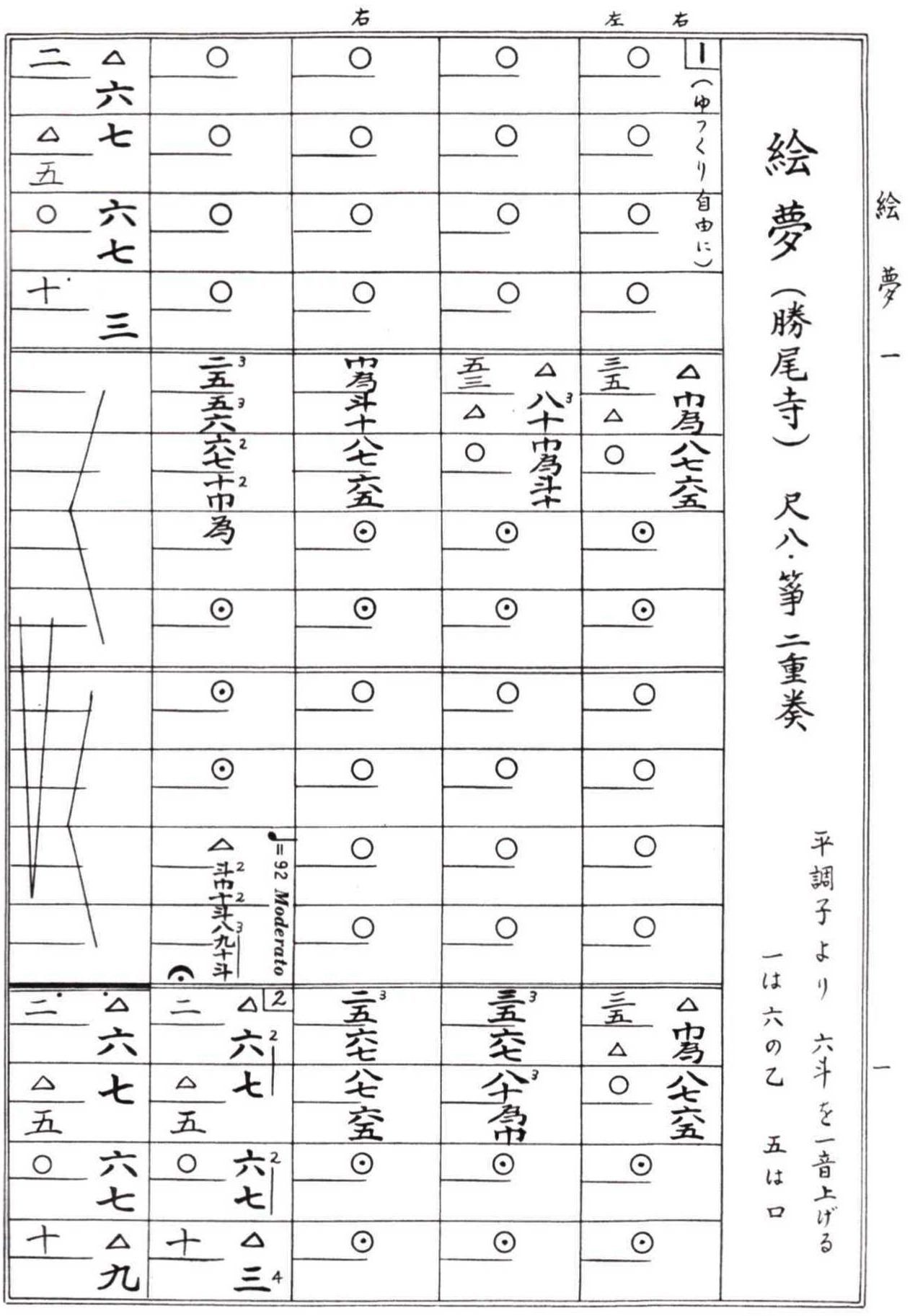

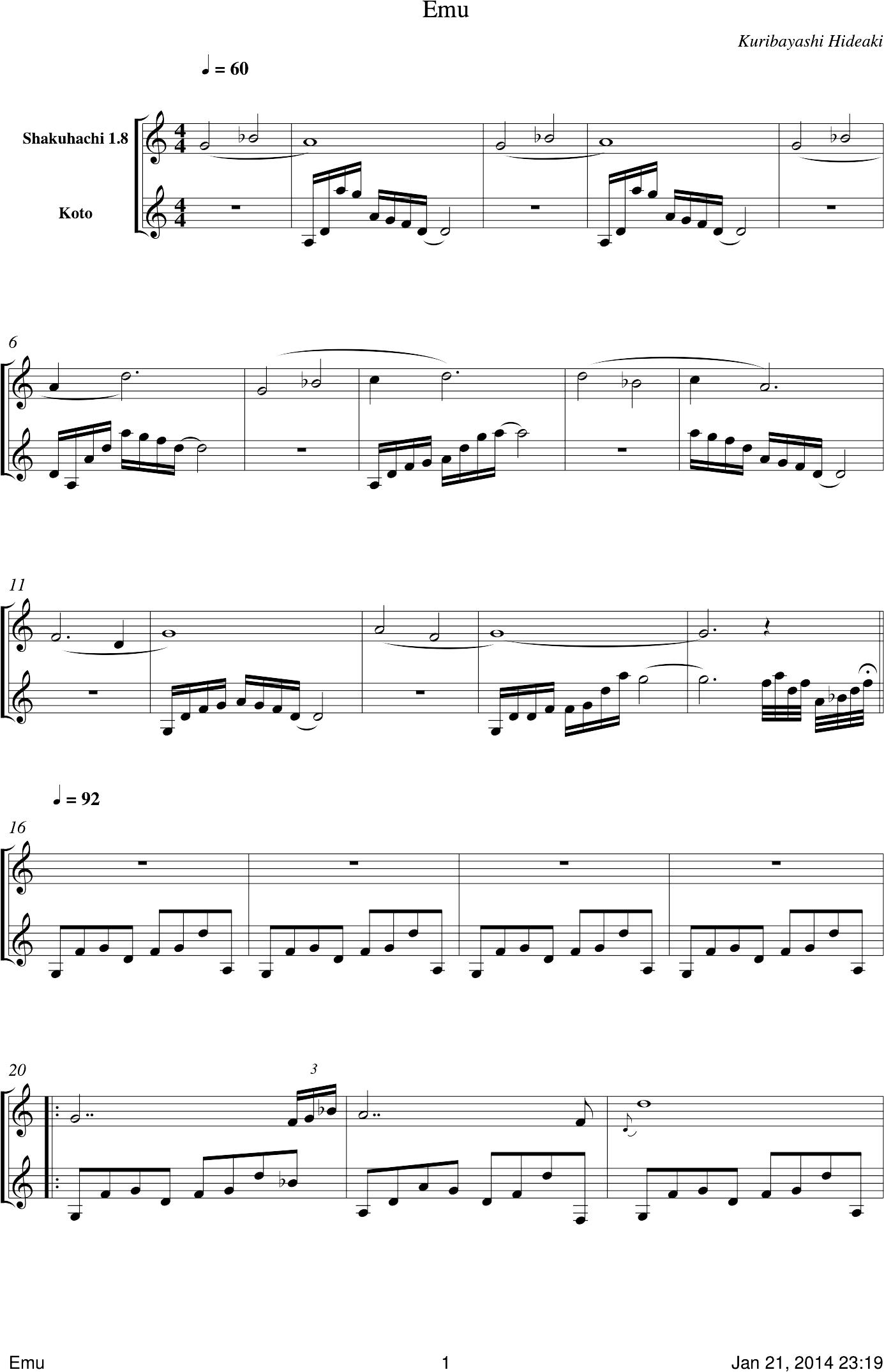

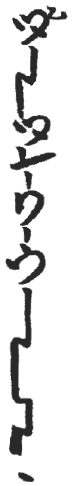

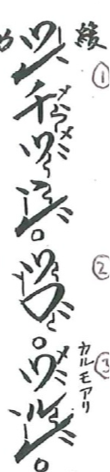

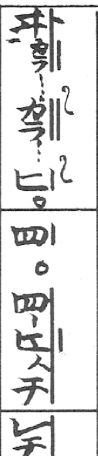

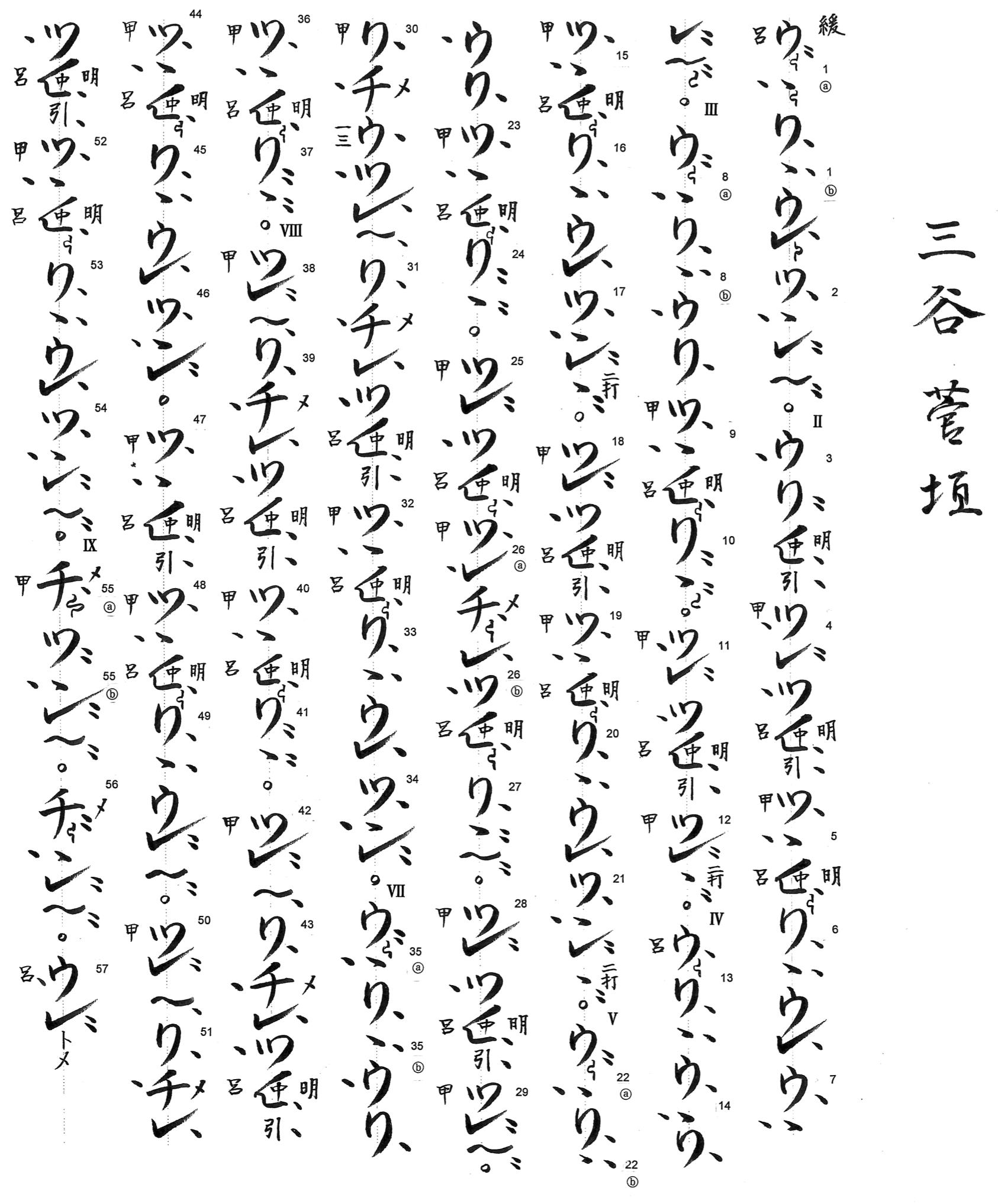

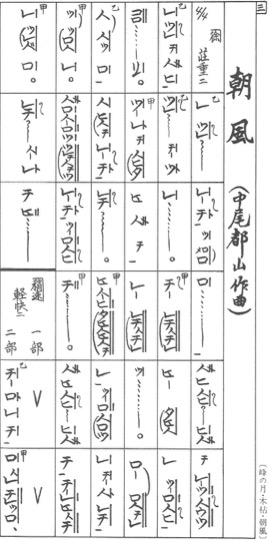

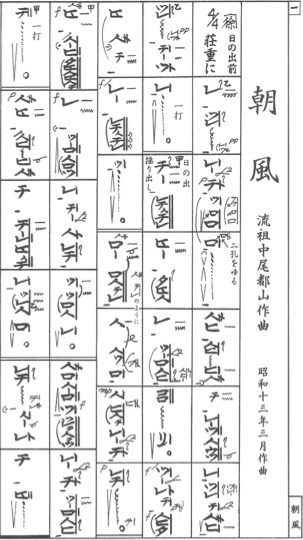

Différentes notations

pour le shakuhachi

Hon Shirabe

Honkyoku

Koden Sugomori

Honkyoku

Sanya Sugagaki

Honkyoku,

version Chikumeisha (Goro Yamaguchi)

Asa Kaze

Honkyoku Tozan

Tozan Gakkai

Emu (image d'un rêve)